Stadt Deggendorf

Neues Rathaus

Mo. 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:00

Di. 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00

Mi. 08:00 – 12:00

Do. 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00

Fr. 08:00 – 12:00

Kontakt

+49 991 2960 0

+49 991 2960 199

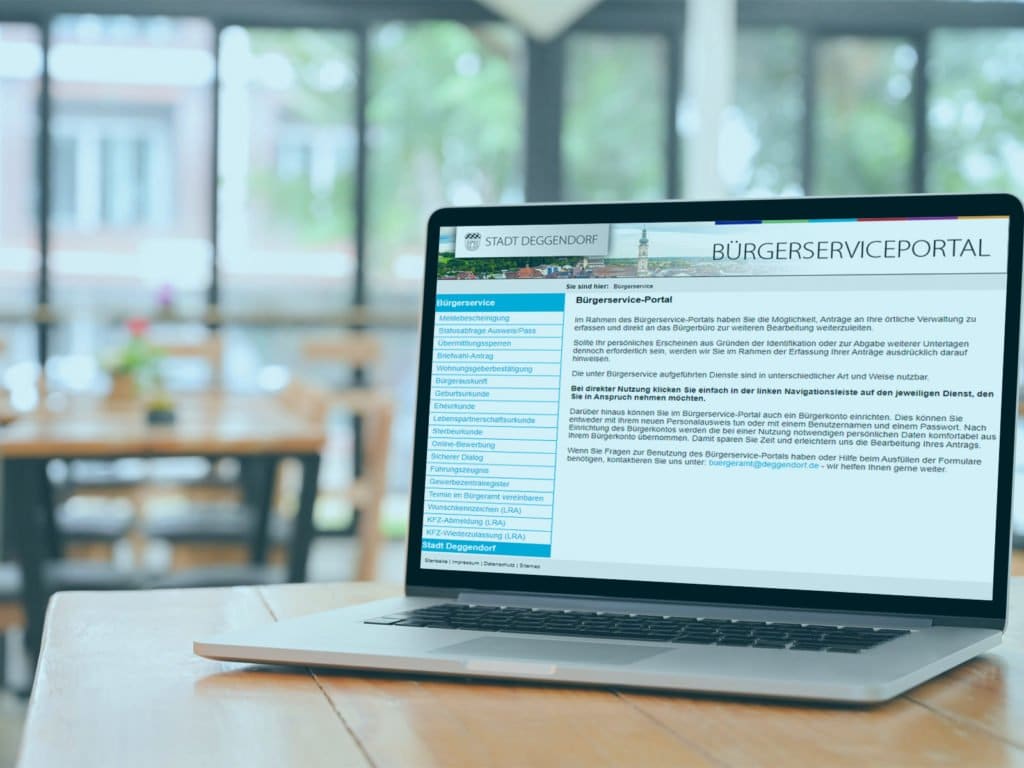

Zur Vermeidung von Wartezeiten im Bürgeramt & Standesamt empfehlen wir eine vorherige online Terminreservierung